弘揚工匠精神,做維控好產品

作為先進制造的代名詞——“工業4.0”,正悄然為中國制造打開新的視野,為實現“中國制造2025”構筑了一條快速通道。而怎樣在這條路上占據先機,考驗著中國制造企業的智慧和能力。11月7日至11日上海工博會的九種專業展出中,工業自動化展尤其熱鬧非凡,福州富昌維控電子科技有限公司(簡稱:維控科技)更是收獲滿滿。

維控科技本次重磅亮相工博會,首次展出了維控慧網物聯系統和慧盒等產品、演示了跨產品、跨地區的數據整合功能,并熱情接洽了國內外眾多客戶、向世界展示了“中國制造”的新形象。

11月9日,第19屆中國國際工業博覽會期間,維控科技上海辦事處區域經理林劍輝,就參展形象、設計主題、明星產品等問題,在上海接受了gongkong ®記者的采訪。

福州富昌維控電子科技有限公司上海辦事處區域經理 林劍輝

中國制造價值凸顯,維控科技碩果累累

2017年,維控科技完善了PLC產品線。增加了運動控制型PLC、開發了工業物聯網產品和系統,并在包裝機械行業和溫控設備上深入挖掘,取得了較大的成績。我們的稱重模塊和溫度控制模塊在同類產品中凸顯優勢,得到了客戶的認可。

從設計到元件再到生產,維控科技都要求做到極致:生產線上大批量使用治具測試、提高生產效率;減少人工判斷、更好的避免人為誤判; 5S管理廠線規范流水化工藝生產、標識清晰;每顆物料都經過IQC把控,杜絕不合格物料流入廠線;每個關鍵部位都經過自檢、復檢、總檢三道把控,每道工序、QC人員不定期巡檢,以確保到達客戶手里的都是合格品。

“‘好設計好元件做維控好產品’是維控的做事原則。正是勞動者的勞動操守、職業理想和精神追求,才讓維控科技的產品有了靈魂和生命力,才凸顯了中國制造的價值。”林經理頗為自豪的說。

智能+高端,用工匠精神定義中國制造

林經理認為,“中國智造”的特征是個性化定制、柔性化生產并實現多元化的市場供給。維控科技本次工博會的設計主題是慧網物聯和運動控制,參觀者可以通過現場演示和操作,直接了解其產品功能。參觀者可以通過手機直接操控展區慧網物聯系統以及維控科技的PI屏等各種設備。

作為維控科技的明星產品,維控慧網物聯系統和慧盒V-BOX吸引了眾多專業觀眾的駐足。維控慧網物聯系統實現了設備與設備、用戶、信息系統的連通,并利用“工業4.0”技術幫助中小型制造工廠減少信息流通環節、節省管理成本、提高生產效率,旨在幫助用戶搭建安全可靠的工業物聯網系統,終結設備孤立運轉的狀態。

具體而言,V-BOX將設備數據通過OPC、遠程數據庫接口,用戶自定義數據接口自動導入信息系統,從而實現了設備與信息系統的連通;將生產指令從信息系統直接分發給設備,即時了解設備實時狀態,從而實現了設備與用戶的連通;通過手機APP實時監控運行狀態、歷史數據、遠程操控設備,通過短信息、郵件實時獲取運行數據實現了設備與設備的連通;設備數據實時共享,減少傳輸過程和傳輸鏈條,數據分享技術成本低廉。“工匠精神所包含的精益求精正是維控科技所極力追求的。”林經理如是說。

展會還展示了運動型LX3VM系列PLC,其具備PLC的圓弧插補功能,可應用在切割機、注膠機等設備上,輕松實現多軸路徑定位控制。2018年,維控科技規劃加大智能控制系統的開發,布局柔性智造方面的產品和系統開發、繼續豐富PLC產品線、滿足不同行業的應用需求。

探索前行,賦予“中國智造”更多生命力

維控科技在國內有20多個辦事處、駐點FAE能及時給當地客戶提供現場技術支持服務,同時為代理商適時提供技術培訓。

黨的十九大報告指出,加快建設制造強國、加快發展先進制造業、推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合,在中高端消費、創新引領、綠色低碳、共享經濟、現代供應鏈、人力資本服務等領域培育新增長點、形成新動能。對此,林經理判斷說:“互聯網、大數據、智能制造是我們工控廠商創新的方向,也是工控行業發展趨勢。”

而對于怎樣探索前行,林經理給出了多種思路。他表示,跨界合作對于一個品牌最大的益處是讓原本不相干的元素相互滲透相互融合從而產生新的亮點。跨界合作是共享的一部分并非專利的內容或者信息,共享一部分品牌的特點、共享一部分用戶群,但是換取的是更大的利益、更多的用戶、更廣的市場。“這種合作方式潛力非常大,有一定的契機和發展需求我們也會嘗試。” 林經理信心滿滿。

結語:在以量產、高效率為重心的現代工業背景下,“工匠精神”這個略顯老舊的詞匯似乎有些格格不入,但在維控科技看來,“工匠精神”是構成現代工業生產體系的核心理念的一部分,精品意識是現代制造業的靈魂:要生產更多優質優價的產品,未來的工控行業,“中國制造”將逐步轉變為“中國智造”。

提交

2024年斯凱孚創新峰會暨新產品發布會召開,以創新產品矩陣重構旋轉

禹衡光學亮相北京機床展,以創新助力行業發展新篇章

從SCIMC架構到HyperRing技術,機器人控制技術的革新

漢威科技用智慧化手段為燃氣廠站構筑安全防線

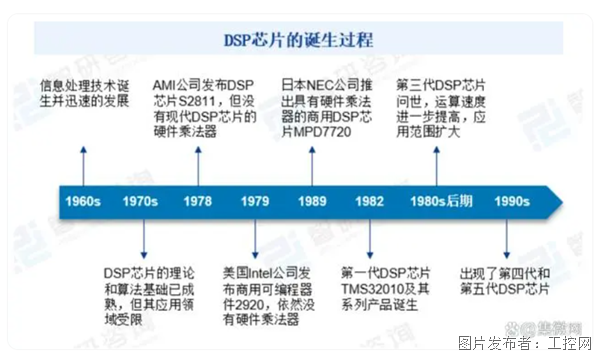

DSP應用市場的大蛋糕,國產廠商能吃下多少?

投訴建議

投訴建議