共治共創,研華啟動新階段發展戰略

“慎思行遠,”何春盛先生如是說。過去三十余年,不論是IPC,還是IoT,研華總能在時代洪流中敏銳地做出預判,順勢開創產業先河。對于智能化未來已來的機遇,善思且果敢的研華創始人又做出了怎樣的布局?近期研華宣布的“共治”與“共創”概念如何解讀?這一重大轉型對研華意味著什么?帶著一系列的疑問,中國工控網潘英章先生應邀拜會了研華董事會執行董事何春盛先生,讓我們從中一窺研華面對工業巨變的定位和格局。

gongkong®總裁潘英章(左)和研華董事會執行董事何春盛(右)合影

“共治”架構在于傳承

潘英章:上一次我們的正式交流是2012年,那時您出任研華全球總經理三年并帶領研華取得了 IPC全球第一的市場地位,可以說是研華也是華人工控品牌的一個標志性大事件。這一次,研華發布別出心裁的組織架構,推行“共治總經理”。這次調整有怎樣的意義?

何春盛:這次調整不止是我個人的重要轉變,也是研華的重要傳承。2009年10月我調回總部任總經理,從那時起研華啟動了物聯網的變革,包括組織變革,人才儲備和全球布局;之后我兼任歐洲總經理,在2012年歐洲金融危機背景下,研華的歐洲市場保持了連續三年25%的增長速度,到今年歐洲市場一直在增長。從我接任總經理到卸任,研華市值增長了5倍,由10億美金增長到50億美金;股價也由不到80元臺幣增長到最高峰時280元臺幣。

研華能夠一直保持持續成長,正是“道天地將法”多方要素的綜合作用,即順趨勢、應天時、擁地利、得人和、行策略。而這次調整重在其中的“將”,在研華戰略、策略就緒的基礎上,我們正式著手培養接班人和管理團隊,把合適的人放到合適的地方,讓大家放手去做。

選擇這個時候進行調整,可以說是最為恰當的時機:研華三大業務板塊已經鼎立,順勢而行的發展方向業已確定,交接過渡的年齡和時間非常充裕,創始人也可以將更多精力放在企業文化、精神傳承上。

潘英章:早在2003年,研華就提出Connected eWorld的概念,當時您指出未來將會有數以億計的電子設備與人或設備相互之間連接協作,通過互聯網提供前所未有的服務與功能。這可以說就是物聯網概念的雛形,之后研華也早于同業明確開始推進物聯網戰略。因此,您被視為物聯網布道者。而在這次調整中,您個人在升任執行董事的同時,將對內作為研華的共治和文化導師、對外作為物聯網的布道者履行公益職責,有從“舞臺”轉到“講臺”的意味。

何春盛:從Connected eWorld到物聯網,一路回顧,是研華一直在探索未來的價值方向,也是研華從開辟IPC到物聯網市場的差異化發展所在,很榮幸我們一直站在了“道”之前列。到了2010年溫家寶總理提出感知中國,物聯網概念正式提出來,可謂物聯網的“天時”開啟。我專程從北京趕回臺北邀請臺大無線傳感領域的教授到研華做演講,并且聘用他以顧問的身份幫我們共同啟動物聯網戰略。也因此,大家說我是物聯網的布道者,我很樂意布這個道。為什么?因為那是可以持續發展的新事物。

這次我個人從總經理升任研華董事會執行董事,確實是個人的重要轉變,人在不同的階段需要實現不一樣的目標,創業人從業務一線退下來以后要更多地發揮公益價值。目前,我個人在公司擔任執行董事,具體負責全球分公司的運維,主要抓組織和文化方面的事務,一是看分公司有沒有植入研華文化,這是重點;第二是人才梯隊是否健康,有沒有斷層,人才要加速提升;另外還負責新興市場的拓展,包括在印度、越南、泰國、印尼、土耳其、西班牙、瑞典、墨西哥和俄羅斯等國家和地區的市場布局。

在物聯網的布道方面,我希望能留出比以前更多的時間和精力,把我的感知和實踐經驗分享給更多產業界同行,促進產業界共榮發展。

業務踐行“智能推手”

潘英章:在物聯網之后,工業4.0、智能制造、人工智能等成為新的風口,就大勢而言目標都是智慧。以研華對于產業趨勢辨識的敏銳,請您詳細解讀一下在新的大勢下研華的業務走向,未來您認為有哪些機遇是研華能夠借力發力的?

何春盛:物聯網發展到現在,還是非常具有發展前景的,最重要的是大家對數據的理解和對數據價值的理解不一樣了。多年來,物聯網架構一直沒有變化,都是按照“采集-通訊-計算-呈現”的路徑在進行。但是,每一個元素都在進化,數據采集的數量更大,傳輸速度更快,應用也越來越多元化,這都將給研華帶來很多機會。

未來對研華最大的機會就是工業4.0。過去研華最大的業務來源是基礎設施建設和OEM工業設備制造商。面對工業4.0,研華有機會直接服務垂直行業的終端用戶,憑借在軟體、服務器、傳感器等物聯網全案優勢和工業自動化及服務等方面的深厚積累,研華已經在這些板塊取得兩位數的增長,這也再次印證了我們的判斷是正確的。

中國處于智能制造升級轉型時期,缺工和勞動力成本上漲壓力巨大,同時中國擁有600萬家制造企業,制造業產值占全世界24%,中國GDP中有33%來自制造業;歐洲有210萬家工廠,日本有48萬家,美國25萬家,韓國25萬家,臺灣8萬家。這些都是工業物聯網的機會,我們正在加速尋找第三方合作伙伴,改變傳統的業務模式尋找新的機會。

從更加長遠的眼光看來,人工智能(AI)提供了第三次發展機遇。因為,AI不僅能夠促進業務開展,更重要的是具有內化作用,對企業的業務、管理、制造等各方面可以進行從內到外的優化。研華新近成立了AI DATA研究室,通過實際數據分析找到新的業務增長點。舉個例子,臺灣有開放數據給企業做資料研究,我們把所有公司按照行業分類,對合作客戶和未合作客戶進行行業、業務模式等屬性分析,分析結果交給業務團隊,用AI可以找到新客戶。另外一個例子是美國一家公司用AI做員工忠誠度的分析,通過面部表情、打卡記錄、登錄記錄、總結提交等行為分析員工的狀態和表現。

潘英章:看來AI對研華而言,不僅是可以給客戶提供相關的產品和平臺服務,還可以衍生更多新穎的業務模式,同時可以改變、優化自己管理。

何春盛:對,AI將顛覆各個領域的管理。從業務拓展來看,未來經營PaaS(Platform as a Service, PaaS)層的應用一定會用到很多AI的技術,這一層規模化以上的公司會自己開發,研華在這一層已經制定了計劃。AI開發有兩個步驟,第一步是使用推理系統(inference system)訓練算法(Apriori),第二步是實際運算,研華IPC下一步將重點布局這兩方面。

“共創”繪制巨幕藍圖

潘英章:剛才我們聊到了兩個方面,一是研華在業務層面保持著前瞻趨勢的洞察力和與自身結合的行動力,這是研華發展之成功所在;二是研華內在特質的培養和傳承,包括組織和文化,這恰恰是研華長遠發展需要的基因。對一個長遠發展的企業而言,這種內外兼修的特質都需要保護和持續,這次組織結構的“共治”創新是否算是研華的謹慎過渡?

春盛:總結得太好了,研華的傳承有兩階段:從創業到現在是第一階段;現階段由于研華業務的多樣化和人才培養需要,采用三位總經理共治的路徑;將來研華會進入CEO向董事會匯報的第三階段。

傳承是每個企業都需要面對的課題,都要經歷企業經營管理由創始人全部交付給職業經理人這一過程。研華目前處于第二階段,主要是由于研華的業務涉及范圍太廣,并且希望通過共治能夠培養管理團隊更為全面的知識體系和業務能力,建立研華結構完整的人才梯隊。

從創業人來看,內地企業家的魄力和氣度都很好,尤其是現在熱議的“合伙人制”,說明新一代企業家都在思考這個問題。任正非能夠把一個600億人民幣體量企業97%的股份分給員工,是非常了不起的。在傳承方面,歐洲企業最值得學習,歐洲企業以家族企業居多,但是經營權和所有權能夠分開,職業經理人都是超短線,獲得最大的授權并直接對經營效益負責。

潘英章:“合伙人制”是許多創業企業“共創”的一種方式,如果能得到有效傳承一定是卓越企業,比如華為。同樣,職業經理人的接棒也有及其成功的,比如美的。希望研華能夠找到適合自己的傳承模式。

研華還有一個“共創”的合作模式,我們知道研華提供的是平臺和基于平臺的解決方案,但并不是方案的實施者,因此離最終用戶有“最后一米”的距離。不論自動化、物聯網,還是AI,應用都極為廣泛,需要不同的合作伙伴,這是研華共創合作模式的背景。能否分享一下研華在這方面的探索所得?

何春盛:研華一直致力于平臺的打造,在工業4.0的浪潮下,研華“共創”理念的第一步是面對智慧零售、智慧醫療、智能制造、智慧物流等不同的產業領域積極接洽,向PaaS層尋求合作伙伴共同服務最終用戶,通過資本合作和業務整合實現共創。希望未來3年計劃實現10個共創案例,這是極大的挑戰,一方面要實現復雜的財務運作,另一方面需要在業務方面交叉融合。

這方面內地的企業比較先進,內地有很多合資公司,能夠兼顧合作方彼此利益,這需要很大的氣度。坦白講,這是一個探索的過程,研華用這個方式進入PaaS層應用領域,合作伙伴可以利用我們的技術和方案提升自身的自動化和智能化水準。

激活物聯網應用是“共創”理念的第二步,研華成立的IoT.SENSE組織承擔這一重任。合作伙伴自己開發PaaS應用,研華提供服務、咨詢和產品,甚至還有定制化服務協助開發。

我對這一模式很有信心,原因在于研華擁有工業自動化、工廠自動化和行銷部門,憑借對工業4.0以及工業物聯網的正確認識,實施的時候一步一步來,跳躍不會太大,讓客戶能夠體驗到安全的4.0解決方案,再繼續深化,能夠看到顯著的成果。例如,研華針對客戶的重資產設備,半小時讀取設備數據,分析出運行狀況和生產效率,這樣的做法使客戶非常安心。

潘英章:這點很重要,物聯網、工業4.0、智能制造這些概念,更多的是政府在倡導,供給側廠商在營銷,真正需求側的用戶端要么茫然不知所措,要么就是心存疑慮。其實簡而言之,關鍵看從用戶端出發,這些技術為生產和經營解決了什么實際問題,希望研華提供更多落地的案例,傳遞給用戶作為借鑒。

結語:對于布道者的稱謂,何春盛先生說,前沿的理念、技術與時代趨勢的結合,就是產業“大道”,能夠推動產業向正確的方向發展,“我很愿意布這個道”。

格局決定廣度,胸襟決定高度。成功的定義,于何春盛這批扛起工業民族品牌的創業者們而言,是如何實現基業長青,是如何提升商業價值之外的價值,是如何最大化的回饋產業和社會。“慎思行遠”也應當是同行者的座右銘。

提交

2024年斯凱孚創新峰會暨新產品發布會召開,以創新產品矩陣重構旋轉

禹衡光學亮相北京機床展,以創新助力行業發展新篇章

從SCIMC架構到HyperRing技術,機器人控制技術的革新

漢威科技用智慧化手段為燃氣廠站構筑安全防線

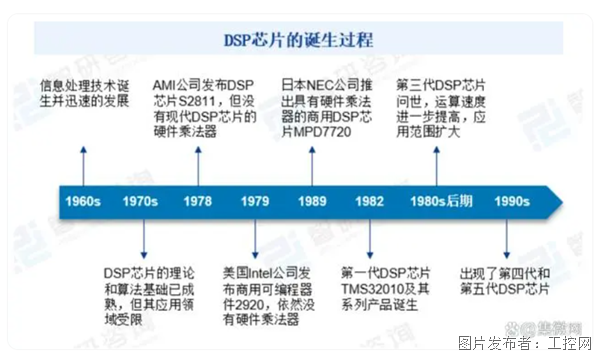

DSP應用市場的大蛋糕,國產廠商能吃下多少?

投訴建議

投訴建議