專訪絡絲機項目工程師何震球

“你看我像多少歲的?別人都說我五十多了。”和北京和利時電機技術有限公司資深工程師何震球問記者。雖然頭發已略見斑白,但其實他的實際年齡要比看上去小許多。

“時間都去哪兒了?”記者感慨。

“時間都在何工的白頭發里了。”何震球調侃到。

十余年堅守

“既然命運把你推到了這個地方,那就去做吧。既然做就一定要做成。”

何震球進入紡織行業時已經三十多歲了,用他自己的話說,三十幾歲,如果還在彷徨顯然不合適了。他記得2001年剛進入和利時電機公司時,總經理姚宏曾經說過“人這一輩子做成一件事就可以了,不求多。”對此,何震球深信不疑,他把這輩子要做的那一件事就鎖定在了紡織工業自動化上。

“既然命運把你推到了這個地方,那就去做吧,既然要做,那就一定要做成。”這輕描淡寫的一句話,何震球一路踐行。

“我的家庭環境和成長環境都是在工廠,畢業后也是在軍工廠做數控系統。”對于工業自動化,何震球太熟悉了,可對紡織的了解卻是一片空白。“說實話,當時做這個行業連衣服怎么做出來的都不知道。”何震球笑談。

當初何震球在和利時電機公司負責伺服產品軟件的開發,機緣于北京經緯紡機新技術有限公司委托和利時電機公司研制精密絡筒機的電子導紗用控制系統,他開始接觸并深入紡織行業。

何震球身上,有著“技術控”的標配:踏實,認真,嚴謹。十余年的堅守,他做出了志氣,也做出了感情。

何震球回憶在他剛開始研制紡織卷繞產品時,曾經在紡機展上向某國際行業領先企業取經學習,當時那家企業首席代表傲慢的態度刺激了何震球,“他說做這樣高技術的東西,別指望中國人,只能用進口設備。”重復起那位首席代表的言辭,何震球仍略帶氣憤。“我的性格就這樣,他越是這么說,我越要做出個結果。”何震球補充說,這可能也和他們那批八十年代大學生強烈的民族感有關。

自然,何震球投身紡織工業自動化并非單純地為了爭那一口氣,更多地是他在這個行業做出了感情。

何震球曾經在浙江義烏的一家企業偷偷拍過張照片,是一個婦女正帶著一個小孩在機器旁操作生產。“那可是卷繞設備,大人都有危險,更別說小孩子。”雖然帶小孩生產并不符合車間規定,但這給何震球更多的是觸動,是責任感。“作為一個自動化工程師,我們要做的不就是把人們從繁重的勞動中解放出來嗎?不就是提高安全系數嗎?”在紡織行業越久,何震球就覺得要做得事情越多,他走得也越堅定。

各有各的道兒

“我們現在已經深入到工藝的層面了,不是簡單地跟隨國外技術,而是各有各的‘道兒’,我們可以根據紗線品種、特性來設計紗路,甚至優化系統,已經開始和國外企業同臺競技了。”

如果說師父領進門,修行在個人。那和利時電機公司在紡織領域的“修行”絕對值得稱道,何震球數年的付出,成果更值得欣慰。“產品從實驗室出來,是一件很簡單的事情。真正關鍵的是把產品的穩定性做好,讓客戶認可。”的確,實現產品在生產中的穩定運行,才是最關鍵的事,也是何震球最費精力的地方。

當年,北京經緯紡機新技術有限公司委托和利時電機公司研制精密絡筒機的電子導紗用伺服驅動系統,即使伺服系統性能達到標準之后還是紡不出紗,于是又考慮把運動控制功能做到伺服驅動器中進行改進,雖然有效,但還不是很理想,最后不得不上升到工藝層面。而為了更好了解紡紗工藝,何震球開始帶著和利時電機公司技術團隊不停地往紡織廠跑。“可紡紗廠也提不出明確的要求,我們只能在紗廠工藝人員的講解中提煉出他們的真實需求,并進而轉換成運動控制的一些算法,再來修改驅動控制軟件。”

可工藝是很復雜的,很難單純用算數來實現,需要集合機械、電子、材料等多重因素。“同樣的工藝紡一種紗可以,紡另外一種可能就不行。”在何震球的字典做工藝里沒有“捷徑”,只能靠排除法。直到產品最終成型,何震球都不記得出過多少次差,在紡織廠“窩”過多少天了。

收獲總在付出的量變中質變,也正是在這樣的調整中,何震球和他的團隊積累了進軍紡織領域的資本,也形成了和利時電機公司獨有的優勢。

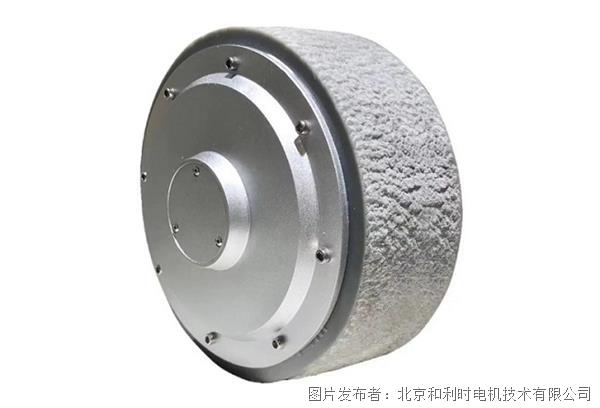

“我們所有的產品的核心技術都是從底層研發的,沒有任何技術平臺;同時這么多年扎在紡紗廠,一步步走來,我們掌握了涵蓋精密電機及驅動、運動控制和總線通訊等綜合技術設計能力,在提供方案級產品上的優勢更是得天獨厚。”十余年何震球帶著和利時電機公司一步一個臺階,在技術逐步精進的同時也打造了一支優秀的專業研發團隊,并且十分穩定。

有了深厚的技術及工藝積累,有了具有“造血”功能的研發團隊,和利時電機公司在紡織行業自動化路上走得風生水起。“我們現在已經深入到工藝的層面了,不是簡單地跟隨國外技術,而是各有各的‘道兒’,我們可以根據紗線品種、特性來設計紗路,甚至優化系統,為客戶提供方案級產品,開始能和國外企業同臺競技了。”近期就有一大型紡織廠向和利時電機公司提出,在要求設備自動化,提高效率,降低用工的同時,還要求設備遠程聯網,設備生命周期管理和生產統計數據管理等更高要求。

“我接到過很多咨詢的電話,問我們的技術成不成熟,有哪些廠家在用。開始幾年我或許底氣不足,但是現在我可以拍著胸脯告訴人家我的產品賣到哪兒去了,使用效果如何。”如今,和利時電機公司能夠為紡織行業客戶提供實實在在產業化的東西,何震球的腰桿更直了。

厚積薄發正當時

“2015年紡織工業自動化的需求鋪天蓋地地來了,國產的自動化產品不差,我們會全力調整力量,厚積薄發。”

其實,做技術研發,再辛苦何震球都不怕。可若由于慣性思維,辛苦研發了十余年的產品得不到認可不免有些讓人心寒。

“坦誠來說,我們在不斷解決自身存在的問題,但也存在不少客觀的阻力:其一,很多中國客戶對國產東西,特別是高新技術的東西認知過程比較慢,會持懷疑態度,‘國外的東西那么好,你們怎么可能做得出來?’;其二,當我們確實把產品做出來了之后,而且可以很好運行的時候,銷售又遇到了瓶頸,客戶普遍認為國產的東西就要比進口的便宜,希望以三分之一的成本實現百分之百的性能。所以,我們又要想辦法如何去平衡開發投入與產出的關系。”何震球表示。

當然,這些問題是國產產品的通病,也非一時能夠解決。和利時電機公司以及何震球真正著急的是讓行業里的客戶感受到紡織行業并不是勞動密集型的行業,他想盡己之力改變“中國紡機就是賣鋼鐵”的概念。

前兩天,何震球在網上看到一則報道,“報道數據顯示,雖然紡織品出口的量少了,但是紡織品檢測機構的收入卻增加了,這怎么理解?”對于這些何震球總是高度敏感,他解釋說,可能由于各種因素影響導致出口總量減少,但是檢測收入增加說明多品種小批量的出口多了。何震球說,這個信號已經很明確了,柔性化的需求越來越高,對紡織機械的自動化水平要求也會越來越高,他們的付出就是再辛苦也是有價值的。

確實,靠大量勞動力來支撐的低端設備制造時代已經過去了,必須要上高度自動化的設備,否則行業就無法向前發展。從和利時電機公司第一季度的訂單情況來看,顯然,鋪天蓋地的需求來了,厚積薄發的時候到了。“我們初步統計第一季度的訂單比去年同比要增加5~10倍。”

“現在紡織企業掙錢也不容易,所以錢一定要花在刀刃上。”何震球帶著和利時電機公司的研發團隊不斷琢磨怎樣讓客戶花更少的錢達到更高的需求。他們慢慢在向下游延伸的過程中找到了設備改造這個突破口。“現在都在講轉型升級,但紗線企業資金緊張,銀行貸款辦理也復雜,改造就成了最經濟的方法。”現在和利時電機公司不斷深入紡織工藝,為客戶提供更穩定的產品和服務,“我們的目標就是為客戶解決問題”何震球表示。

“在實際生產中遇到的一般是綜合性的問題,我個人習慣首先要排除自己的問題,然后再幫助客戶尋找機械上的原因。”何震球從來都是站在客戶的角度考慮問題,絕對不會說不是和利時電機公司的問題就不管了。這是何震球的態度,也是和利時電機公司的態度。他認為,只有在客戶現場得到的“實戰經驗”才是和利時電機公司啃各種自動化硬骨頭、開發新技術的能量源。

何震球樂此不疲。

記者手記:

一切都是理所當然。

在記者眼里,何震球身上有著典型“技術控們”的“標配”:踏實,認真,嚴謹。在和利時電機公司同事眼里,他敬業、謙虛。“他說的話你翻倍或者乘以三都沒問題。”同事半開玩笑地向我們介紹何震球。

幾個小時聊下來,才發現不全是玩笑。

他一直在強調紡織廠掙錢多么不容易,擋車工多么辛苦,而他自己的辛苦他從未多說一句,還都靠同事“爆料”:一年中有三分之二左右的時間都在外面出差;研發初期在40℃以上的鐵板房車間做實驗,只能靠喝啤酒降溫、緩解壓力;盯著導紗鉤幾個小時不動,眼睛都盯木了;在紡織廠測試若干小時,出來耳鳴聽不到聲音;出差回來直接被120接走進醫院……

這些何震球都不以為意。“不只是我這么做,國外的工程師也是這么做的。”在我們的概念里,這是“癡”,可在他的概念里,做技術,這是最基本的態度。

“那就不會覺得乏味嗎?”

“乏味肯定有啊,就算玩游戲一關一關地過還有無聊的時候呢,更何況搞研發。”

“那為啥不放棄?”

“我這人吧,在情結之外還有點執拗,特別是對國外設備都紡不好的紗,我就特別來勁。”當然,在這種征服感之外,何震球對紡織行業還有一種更深沉的感情存在。“我一年年做下來,得到了不少前輩的認可,他們每年都會關心我的進展,鼓勵我。如果背后有人推著你走,肯定你的成績,那又怎么能輕言放棄呢?”

何震球說現在自己的體力已經遠不如以前了,但他依然有一顆對紡織自動化熱忱的心。他也愿意像行業老前輩一樣,把這份情懷傳承下去,培養更多年輕人。

這一切他認為也是理所當然,義不容辭的。(墨影)

提交

乘勢而來 共赴上海 | 和利時電機邀您同聚ITMA紡織機械展

紡機新品 | 全新紗線上油裝置:智能油盒

和利時電機動感平臺控制系統,打造沉浸式感官體驗

和利時電機推出15060系列伺服電動輪

和利時電機低壓伺服驅動的STO功能

投訴建議

投訴建議